伤痕:盗洞可以填回去,然后呢?

新华社一篇报道中曾提到,在陕西秦雍城遗址,一位秦国国君的墓葬区累计有270多个盗洞,这些大大小小的盗洞来自多个朝代,算下来,自这位国君下葬后平均每10年就会被一个盗墓贼“探望”一次。

在公安机关公布的盗墓大案中,很多案件侦查的起点,也都是盗洞的发现。盗洞是盗墓贼出入墓葬的通道,也是盗墓行为存在的直接证据,因此有不少人会将盗洞掩埋,以掩盖犯罪痕迹。

10月份终审被判死缓的姚玉忠,是新中国成立以来最大盗墓案——公安部部督2015一号特大盗掘古文化遗址、古墓葬系列案件头号主犯,盗墓界人称“祖师爷”。媒体报道,姚玉忠有一个“高明”的细节:盗墓时带一包草籽,临走回填盗洞,撒下一把草籽,用不了多久,挖开的土上就长草了。

盗洞可以回填,但被破坏的墓葬与遗址,真的会像伤疤愈合一样没事了吗?

在考古专家眼中,盗掘一座古墓,不光文物被盗,还会破坏墓葬中原有的层位、器物的共出关系及其携带的各种文化信息,而这些恰恰是研究中国古代文明的重要依据。盗墓,对于研究文物及其所处历史时期的社会文化,是巨大的灾难。

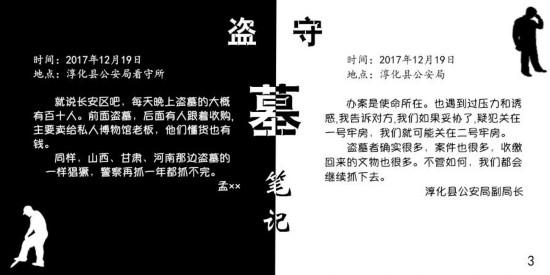

图表:《盗/守墓笔记》三

威胁:“开着汽车”的盗墓贼VS“骑马骑车”的执法者

近几年来,文物价格不断上涨,在“一夜暴富”神话的刺激下,文物盗、贩逐渐形成了完整的黑色产业链。从最初的盗掘者,经四五个层级转手,一件文物最终价格可翻至百倍,每一环节都有利可图。

一方面,盗墓集团化、职业化、智能化趋势增强。纵观几起盗墓大案,不乏具备较高专业知识的“摸金校尉”,他们专门研究古墓葬分布,密切关注考古动态,往往是“考古队前脚勘探结束,盗墓者后脚就赶到”。

微光夜视仪、军用望远镜、三维立体成像仪、金属探测器……不少盗墓贼“武装到牙齿”,相比之下,文物的防盗设备却是面临着老化、失灵的困局。这种对比,在一些边远地区表现得更为明显,媒体将其形容为“骑马骑车的执法者和开着汽车的盗墓贼”。

另一方面,基层文保人手紧缺、职业素养不足,与日益繁重的田野文物保护任务不相适应。以盗墓贼经常“光顾”的皇陵为例,大到几百甚至上千平方公里的面积,主要靠文管所工作人员的日常巡视,而文管所往往只有三四个人员编制,难以做到有效保护。即便有群众文保员的“千里眼”“顺风耳”,面对海量的古墓葬以及狡猾的盗墓贼,这些人手也远远不够。再加上监守自盗、“内贼”引路等问题,当前文保工作更是面临重重挑战。

此外,在盗销全球化的趋势下,文保工作还面临着另一个严重威胁——被盗文物加速流失海外。根据媒体公开报道,据联合国教科文组织统计,164万件中国文物分散在全世界47家博物馆,而民间收藏数量是其10倍之多。怎样才能堵住这些文物流向海外的通道?这些流失文物,如何才能尽快追索回国?

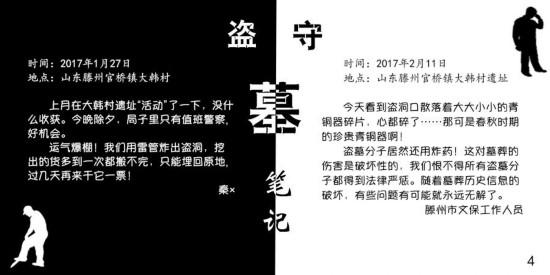

图表:《盗/守墓笔记》四